今月のコラム(This month's column)

10OCTOBER

2022

脱炭素とDXの関係を考え

カーボンニュートラルの実現に向け、ユーザー企業の DX* 化の推進とデジタル機器のグリーン化を車の両輪として推進することが求められている。

* DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、Digital Transformation の略語で、デジタル技術を用いることで、生活やビジネスが変容していくことを DXと言います。

ただし、現状では DX化の推進は一部企業で取り組みが始まったばかりである。その上、デジタル関連の消費電力は増加が見込まれている。

脱炭素社会実現への変革に向けて情報通信産業にとっては、ユーザー企業の DX化支援という事業機会の拡大に加え、情報通信産業全体の省エネ化、グリーン化の達成が重要になる。

今後、ますます情報通信産業の経済社会における役割は大きくなることが想定され、情報通信産業の主要事業者においてはカーボンニュートラル達成に向けた目標と目標達成に向けた具体的施策内容の提示が求められる。

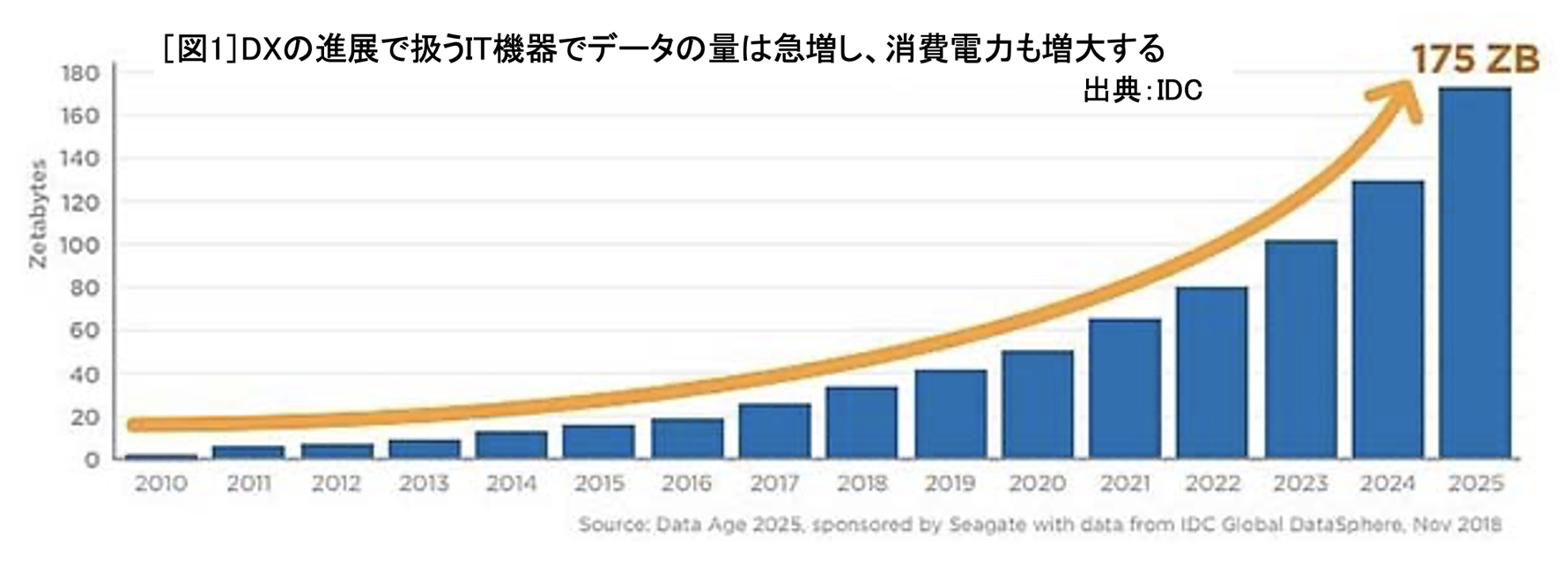

脱炭素とDXには、相容れない部分もある。調査会社の米 IDC は、2020年時点の全世界で生成・消費されたデジタルデータの総量は、59 ゼタバイト(1ゼタバイトは10の21乗バイト)に達し、2024年までの 5年間は年平均 26%増のペースで増え続けると予測している(図 1)。

多くの企業がDXを推し進めるためには、莫大なデータを扱うことができる情報機器や通信インフラが必要になってくるからだ。

業界・業種の枠を超えた、複合的な対策が求められる。

例えば、単純にエンジン車を EV* に置き換えたら、現状では電力需要が急増し、最も手っ取り早く電力供給を増やせる火力発電を多数稼働させざるを得ないだろう。

*「EV」は「Electric Vehicle」の略で、電気自動車のこと

EVを普及させるためには、遠方で発電した電力を充電ステーションまで送電する設備が必要になる。送電中に大量の電力が損失する分、むしろエネルギーの利用効率はエンジン車よりも低下し、CO₂の排出は増加してしまう。EV の普及ペースと歩調を合わせて、火力発電で得ていた電力を太陽光や風力など再生可能エネルギー由来の電力へと置き換えないと脱炭素は実現できない。

これらすなわち膨大なデータ処理や、増加するEV車等をを動かすためには、当然、これまで以上に多くの電力が必要になる。

単純に考えれば、DXを推し進めれば推し進めるほど、皮肉にも脱炭素から遠のくことになる。 特に再エネのための土地の有効利用も限界を迎え自己資源ゼロに近い日本では。

日本での IT関連の消費電力は、デジタル技術の活用増大と社会環境の変化から、2016年から2030年までの 15年間で36倍に増加すると予想されている。

DXの推進を持続可能にするためには、IT関連での省電力化が必須になるのだ。脱炭素に向けた施策を無視して、豊かさや経済効率だけを目指したDXを推し進めることはできない。

脱炭素に向けた取り組みの主軸は 2つある。ひとつは社会や産業、家庭で消費するエネルギーの電化。もうひとつは再生可能エネルギーの活用である。

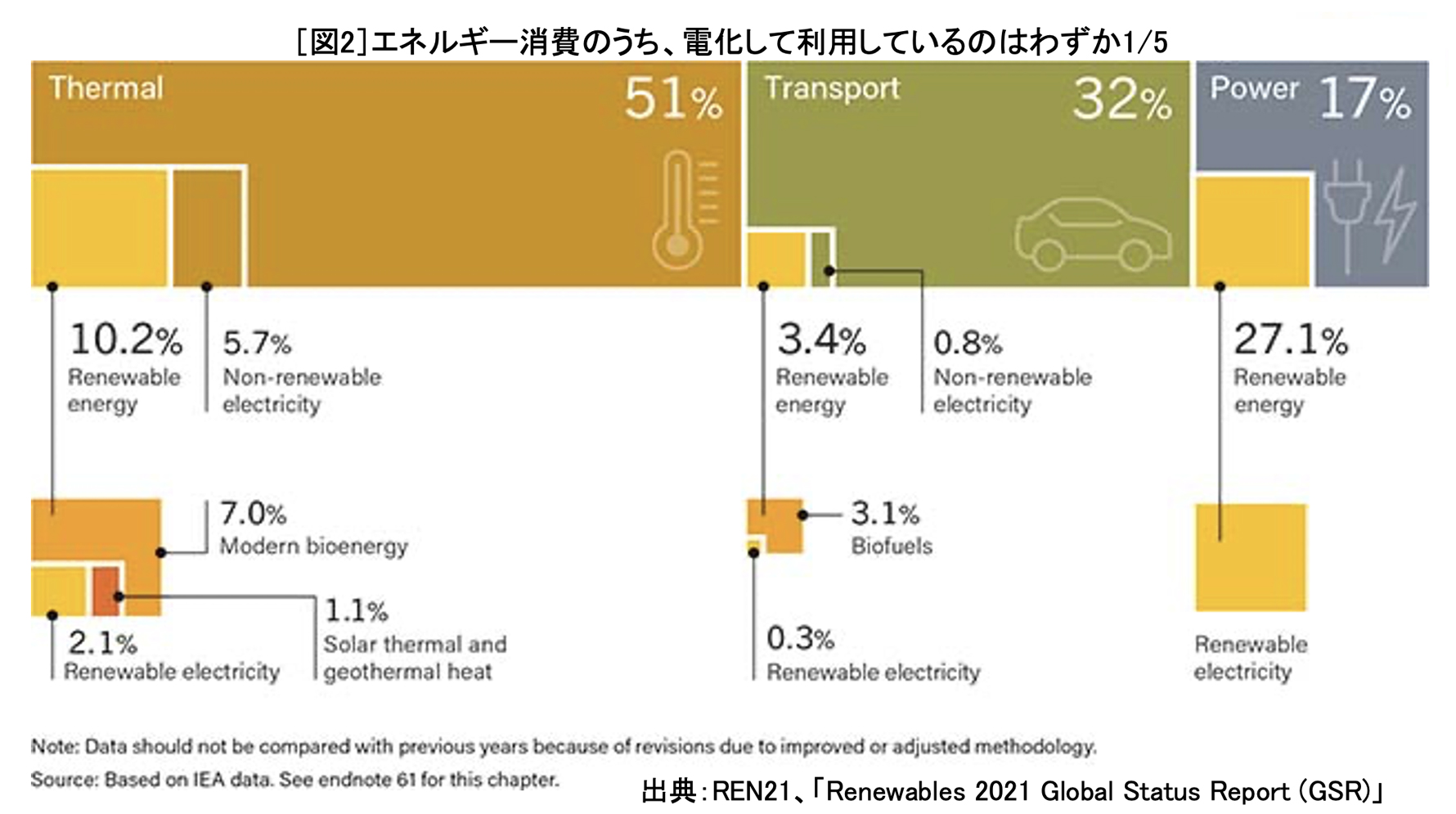

あらゆるシステムの電化・電子化が進んだかのように見える現代社会だが、意外なことに、電力の形で消費しているのはエネルギー総消費量のわずか1/5 にすぎない(図 2)。

図中、電化している部分は、「熱(Thermal)」としてエネルギーを利用しているものの(51%)うち、再生可能エネルギー由来の電力(2.1%)、それ以外の電力(5.7%)、「交通(Transport)」で利用しているもの(32%)のうち再生可能エネルギー由来の電力(0.3%)、それ以外の電力 (0.8%)、「電力(Power)」で利用している 17%の合計で約21%。

省エネルギー化の基本は、本当に必要な場面だけで、必要な量のエネルギーを消費するという、ジャストインタイムでのエネルギー消費と、各設備や製造機器類の最適容量の選定(限界設計)である。

化石燃料の燃焼によるエネルギー利用には、CO₂を排出すること以外にもデメリットがある。キメ細かな利用制御が難しいことだ。

逆に、電力の形で利用することにもデメリットがある。エネルギーの蓄積、特に長期備蓄が困難であることである。

電力システムには、「同時同量」と呼ばれる電力供給の原則がある。消費量に見合った量の電力を、同時に発電して供給しなければならないというものだ。

仮に、電力網での消費量と供給量に著しい差が出てしまうと、発電機や送配電設備、電気機器などに異常な負荷が掛かったり、電力網の周波数の乱れや電圧低下が発生したりして、供給される電力の品質が不安定になり、最悪、停電してしまう。

このため、自動車や工場のタービンやボイラーなど、化石燃料を直接エネルギー源として利用していた装置や設備を電化する際には、迅速かつ柔軟な電力供給の方法を確保しておく必要がある。

これまでは、莫大な電力を安定的に生み出す大規模発電所を郊外に置いて集中的に発電。遠くにある都市部まで電線をつないで送電し、消費していた。しかし、再生可能エネルギーでは、消費地もしくはその近郊で、その土地に合ったエネルギー源の活用を目指すことが理想だ。いわゆる地産地消だ。

需給バランスを管理しやすく、送電時の電力損出を最小化できるからだ。

ただし、一般に再生可能エネルギーで得られる電力量は不安定で、タイムリーでキメの細かい電力の管理・制御を人手で行うことはできない。正確かつ迅速に実行できるのは、IT システムだけだ。この事象を「脱炭素とDX」と言われる所以だ。

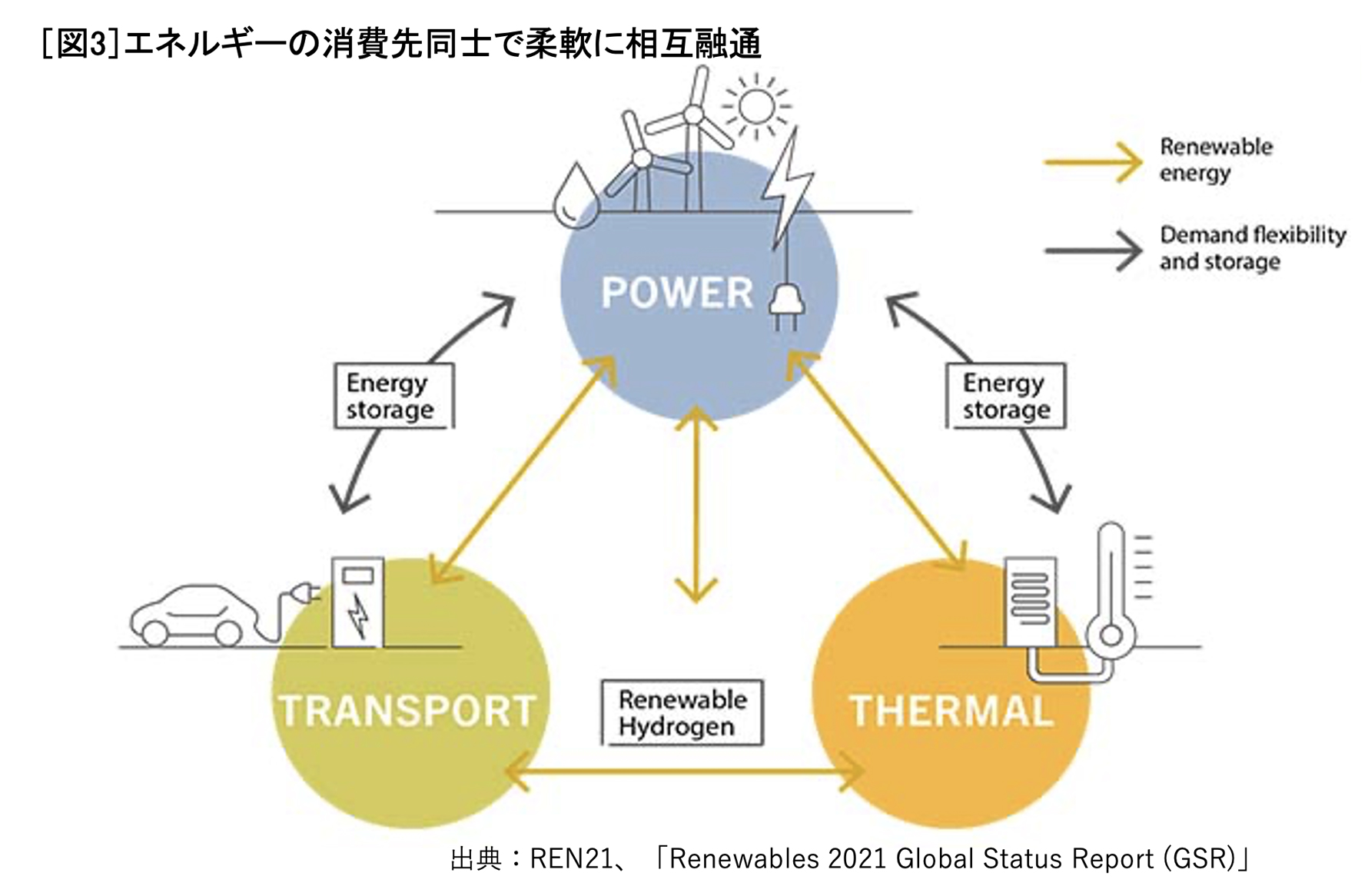

世界各国の政府、産業界、学会、NGO などが参加する国際的な自然エネルギー政策のネットワーク組織である REN21(21世紀のための自然エネルギー政策ネットワーク)は、発行したレポートの中で、エネルギーの最終的な消費先の形態を「電気」「交通」「熱」の 3セクターに分類。

各セクター間でのエネルギー余剰分の相互融通とその際のエネルギー変換の考え方を明示している(図 3)

同レポートには、再生可能エネルギーの貯蔵や需要側での柔軟性の実現、グリーン水素(再生可能エネルギーで作る生産時に CO₂を排出しない水素)を媒介した相互融通によって、社会全体での脱炭素化とエネルギーの有効利用を推し進めることの重要性を強調している。

近年、欧州を中心に、脱炭素を実現するために DX による業務効率向上に取り組む企業が増えてきている。

そして、「炭素生産性」と呼ぶ、国のGDPや企業の償却前営業利益など、企業・産業が生み出す付加価値をCO₂の排出量で割った数値を指標として、脱炭素への取り組みを後押しする機運が広がっている。

炭素生産性=付加価値額/エネルギー起源二酸化炭素排出量

付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費

| ①付加価値額 : | 千円 |

| ②CO₂排出量: | t/CO₂ |

その一方で、エネルギーを消費する場所をなるべく集約して、より効果的かつ効率的な運用管理と省エネルギー化を実現しようとする動きも出てきている。その中で、特に注目すべき動きが、脱炭素を目的とした情報システムのクラウド* 化である。

* クラウド(cloud:クラウド・コンピューティング)とは、インターネットなどのネットワーク経由でユーザーにサービスを提供する形態のこと。

クラウドサービスを提供するIT企業は、こうした時代の到来を見据えて、自社のデータセンターへの最新の省エネルギー技術の導入と、ユーザー企業の脱炭素効果を明示するサービスの提供などを開始している。

最先端の対策を施したデータセンターを活用すれば、ユーザー企業が自社保有するサーバールームを利用した場合よりもCO₂の排出量を30%以上削減できるという。

さらに、データセンターを稼働させるための電力に再生可能エネルギーを利用することで、一層のCO₂排出量の削減を目指すIT企業も増えている。既に、100%再生可能エネルギーでまかなう体制を整えたデータセンターも出てきている。

複雑な事象を対象にした最適な管理・制御を実現する近未来技術のひとつに、量子コンピュータがある。

日本では、量子コンピューティングのベンチャー企業であるグルーヴノーツ(福岡市に本社を置く、世界で初めてアニーリング方式の量子コンピュータの商用サービス化を実現した企業)が、建設コンサルティング企業の日本工営や福岡市と共同で、最適な都市交通と環境づくりの実現を目指す「グリーンリカバリー促進事業」を開始している。

同社が開発した量子コンピューティング技術を活用するためのクラウドプラットフォーム「MAGELLAN BLOCKS」を利用し、福岡市の姉妹都市であるミャンマー・ヤンゴン市で、イジングマシン(量子アニーリング方式の量子コンピュータ)と AIを活用し、CO₂排出量削減と廃棄物管理を最適化する廃棄物の収集運搬業務の実現に取り組んでいる。

2022年6月21日九州大学は、半導体産業への量子コンピュータ社会波及効果の拡大とCPS半導体拠点の強靭化を進める上で、このたび、量子コンピュータの産業応用にて世界トップクラスの実績と実力を有するグルーヴノーツと連携することを決定している。

なお九州の半導体生産額は、全国(2兆5,000億円(2021年度))のおよそ 4割を占めている。 この様に脱炭素とDXは、切っても切れない関係にあり、業界や業種を問わず、企業が持続的で価値あるビジネスを展開していくためには、この両方を車の両輪として捉え、推進していく方向を揃えた同時取り組みが必要不可欠だと考えている。

エナジーデザイン通信

お問い合わせ

- TEL03-6215-8429

- メールにてお問い合わせ